2025.03.19

地方の中小企業に広報は必要か? | 山福水産株式会社

水産物の買付や販売、加工を行う山福水産株式会社。

昭和35年の創業から焼津の「食」を守ってきた同社は、地方の中小企業としては珍しく、社内に広報担当者を置くとともにオウンドメディアの運営を行っています。

また昨今では、地元の美味しい食材を提供する「こめふく」を運営していますが、そこで振る舞われる米は自社で生産しているといいます。

広報を置くことでどのような効果があったのでしょうか。

チャレンジの絶えない山福水産の原動力は何なのでしょうか。

見崎(みさき)真社長と広報の松本あき乃さんにお話を伺いました。

https://www.yaizu-yamafuku.co.jp

地方の中小企業に広報は必要?

——松本さんのお仕事を教えてください。

松本さん:

オウンドメディア「KATSUO LIFE HACK」の運用をはじめ、ブランディングや会社パンフレットの作成などの陣頭指揮を執っています。

https://yaizu-yamafuku.co.jp/katsuo-life

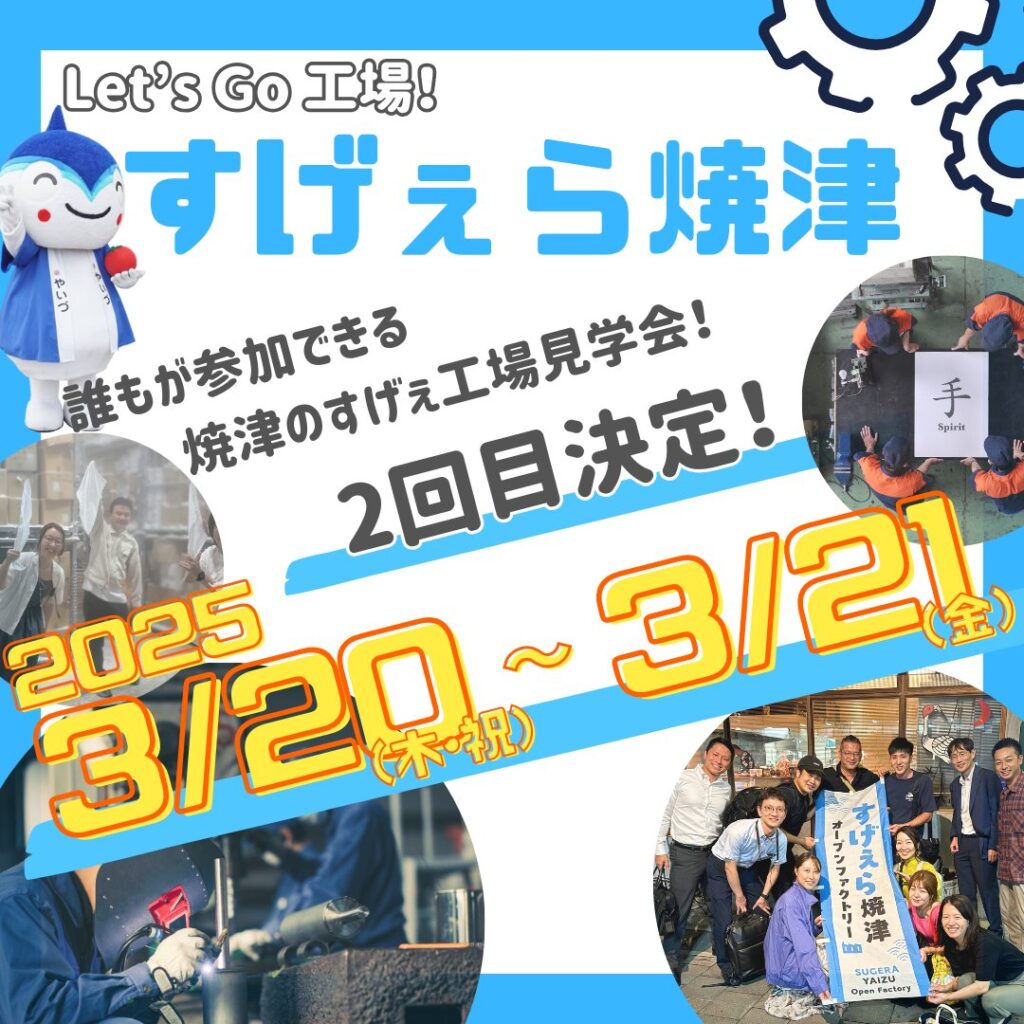

また最近ですと、焼津のオープンファクトリーイベント「すげぇら焼津」の運営も担当しています。

——松本さんが広報を担当することになった経緯をお聞かせください。

見崎社長:

松本さんが広報になって6年ほど経ちます。じつは、それまで松本さんには加工事務などの内勤業務を担当してもらっていました。

広報誕生のきっかけは松本さんの「私、広報をやりたいです!」の一言でした。

それを聞いた最初の感想は、「地方の中小企業に広報って必要かな?」でした。広報のいる魚屋なんて焼津では聞いたこともありませんし、どのような効果があるのかもイマイチ想像できない。

そんなことを、以前から交流のあったサンロフト広報・マーケティング室室長の鈴木あゆみさんに話ししたところ、「社長、面白いからやってもらいましょう!」と言われれて(笑)

くわえて、経営の中心が父から私に移ったことやコーポレートサイトのリニューアルなど、さまざまなタイミングが重なった結果、「とりあえずやってみようか」という感じで生まれたのが、山福水産初の広報担当でした。

松本さん:

私はもともと、ものづくりが好きでした。自ら手を動かして価値を生み出せる仕事に魅力を感じ、高校卒業後に山福水産に入社しました。

現場で1年、事務で6年働いた頃です。社長から「会社のブランディングを始める」と聞いたことが転機となりました。

「山福水産はこんなに面白いことをやっている会社なんだ!」ということをたくさんの人に知ってほしい、いろいろな人と関わりたいといった気持ちから、広報に立候補しました。

現場と事務、両方を経験した自分の強みが、広報で活きるのではないかと考えたんです。

魚屋が米をつくる

見崎社長:

結論から言うと、松本さんに広報になってもらって助かりました。

広報の活躍が一番に表れたのは「こめふく」でした。弊社は2023年の7月から「こめふく」という飲食店を経営しています。

「魚の業者が飲食店を経営?」と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これにはちょっとしたストーリーがあります。

私たちのやっている魚の加工では、日々、カツオの頭や尻尾、内蔵など食べられない部分が残渣(ざんさ)として排出されます。これらはただ捨てられるわけではなく、業者さんに引き取られます。

その後、新たな製品に生まれ変わっているということは知っていましたが、我々からすると「渡しておしまい」だったんです。

あるときから「さらに活用できるのではないか?」と思うようになりました。

そこで、知り合いの肥料屋さんに「これって何かに使えませんか?」と相談したところ、「最高の肥料になるよ」と教えてくれました。農業の知識はないものの、肥料としてそれほど効果があるのであれば、ぜひ詳しく知りたい。そう思って農家さんたちに「お試しでいいから使ってもらえませんか?」と相談をしてみました。

ところが、なかなか良い返事がいただけない。ほぼ魚だけでできた肥料ですから、臭いが気になるとか、虫が寄ってくるといった理由で取り扱ってもらえないんです。

可能なら自分たちでやってしまいたいところでしたが、いかんせんノウハウがありません。さあどうしたものか……と再び肥料屋さんに相談したところ、「社員を修行に出してみてはいかがですか?」と、米農家さんをご紹介いただきました。

そこで加工課長を勤めていた小長谷さんを米農家さんのもとに送り出し、一年間みっちりノウハウを吸収してもらいました。

せっかく身につけたノウハウですので、これをきっかけに本腰を入れて米作りに取り組みました。そして、できた米はお客さまに提供したい。

それもできれば、我々の誇る美味しい魚と一緒に……という具合に、プロジェクトはトントン拍子に進んでいきました。

こめふくができてからもうすぐ2年(※取材時)、多くの方々にご愛顧いただいています。

いずれは工場の隣に食堂をつくりたいとも考えています。名付けて「こめふく食堂」。食堂は社員だけでなく、地域の方々にも開放して、弊社で取り扱っている魚や米を食べてもらおうと考えています。

——こめふくの出店場所はどのように決まったのでしょうか?

私は自転車が趣味で、焼津市内をよく走っているのですが、そのときたまたま見かけたのが建設中の「焼津PORTERS」でした。

焼津PORTERSとは古い漁具倉庫をリノベーションした複合施設で、そこがちょうどテナントを募集していたんです。

これだ……と。迷いはありませんでした。すぐに管理会社に掛け合って出店を決めました。

松本さん:

ある日突然「出店場所が決まったよ」と言われました(笑)。決断の早さに驚きましたが、港も近くて「なるほど~」と納得しました。

——松本さんはこめふくの魅力をどのような切り口で伝えようと思いましたか?

始めた当初は、飲食店のノウハウがなかったので、とにかく名前を知ってもらうことに力を注ぎました。その切り口の一つとして活用したのがこめふくのロゴです。

ロゴを見たお客さま、とくに女性やお子さまが「かわいい」と言ってくださることが多かったので、これを中心に認知を拡大できるのではないかと思ったんです。

オープンしてから来てくださるお客さまもご家族が多く、魚の肥料を使ったお米という意味では食育的なバリューもあります。

また、これは社長のアイデアですが、地元の食材や製品を積極的に扱っていきたいと考えました。そのためには地元とのつながりが欠かせません。

私に関して言えば、こめふくのプロジェクトが地元の漬物屋さんやお味噌屋さんを知るきっかけになりました。まだまだ私の知らない魅力的なお店が焼津にはあるのだと楽しくなると同時に、つながりの大切さを実感しました。

お店や企業とつながると、そのコミュニケーションの中で、さらなるつながりが生まれていくんです。お客さまや事業関係者の方々も同じです。

広報として情報発信をしていくことも必要ですが、自分の足で動いて地域の方々や関係者の方々と信頼関係を築くことが大切だと学びました。

見崎社長:

これまでも、地元とのつながりがなかったわけではないのですが、表立って動くのは、私や工場長、営業職などです。どうしてもフォーマルな場にならざるをえない。

そういった意味でも、松本さんが「広報」と書かれた名刺を持っているだけで、和やかな雰囲気のつながりが生まれます。「山福水産には広報がいるんですね?」と面白がって話を聞いてくれて、スッと受け入れてもらえるわけです。

半信半疑で始めたことではありましたが、今では松本さんが広報でよかったと思っています。

また、私のビジョンというか、「こうしたいんだ!」という気持ちを汲み取って動いてくれることへの安心感もあります。

社外のコミュニティにヒントを得る

——新たな広報を設けるとなった際、社内からの反応はいかがでしたか?

社内に浸透するまでに時間がかかりました。私だって最初は半信半疑でしたから(笑)

「広報が何をやっているか」がなかなか伝わらない。会社の活動を社外にアピールすることが、どのように自分たちの利益につながるのかがイメージしにくいのです。

社長の私から言ってしまうと、「会社にとって都合のいいことしか言ってないのでは?」と思われてしまう可能性があります。最近では「KATSUO LIFE HACK」で社員の紹介をするなど、広報活動に協力してもらうような形で定着を進めていますが、もう少し広報の活動をアピールしていく必要はあるかもしれません。

それでも、徐々に理解してくださる方は増えてきています。コロナ禍の影響もありました。行動が制限されてしまったことが、かえって広報の大切さを強調してくれたのだと思います。

松本さん:

「理解されづらい」は悩みの一つです。とはいえ、お互いにやっていることを100パーセント理解することは難しいと承知しています。ですが、私の話に耳を傾けてくれそうな社員を中心に、じっくり時間をかけて巻き込んでいければと思います。

それでも自分一人では解決できそうにない悩みは、社外のコミュニティに解決のヒントを得ることが多いです。

そもそも地方だと、広報を抱える企業が少なく、よく「広報担当者は孤独だ」と言われることがあります。そのため、社外の広報担当者とつながり、情報発信や自社サービスの紹介をし合う関係を築くことが大切です。

そうやって実際に外へ出てみると、自分と同じような悩みを持つ人が多くいることに気づき、そこで得られる知見や支えが大きな力になっています。

まったく別の職種の方でも、話しているうちに「そういうやり方もあるのか!」と気づかされることが多々あります。新しい価値観に気づけたり、気が楽になるんです。

これは広報に限ったことではないと思います。事務職でも営業職でも、周囲の理解を得られなくて悶々としたり、行き詰まりを感じることはあるはずです。

だから、私だけでなく、会社の人たちにも積極的に外に出てほしいと思っています。ひとまずオープンファクトリーに参加するだけでもいいと思います。そうやって外部の人と関わることで、世界が開けることがあるのではないでしょうか。

▼第2回「すげぇら焼津」開催▼

業界の当たり前は当たり前ではない?

会社の創立は昭和35年。当時、焼津港は生きのいいマグロがどんどん水揚げされて「東洋一の漁港」と言われていた時代です。街もにぎわい、通りには人があふれかえっていました。そんな時代に、私の祖父が魚の買い付けを始めたのが創業のきっかけとなります。

それを父が引き継いだ頃から清水区(旧・清水市)の水産商社が勃興し、焼津港は徐々にカツオをメインとした漁港に推移していきました。

その後、販売だけではなく加工まで行うようになりました。最初はロイン加工といって、魚の骨や皮を取り除き、お刺身のさくのようにすぐに食べられるような状態への加工だけ行っていましたが、私が入社した頃から事業規模を拡大し、新たな加工や販売を行うようになりました。

現在は、冷凍鰹鮪の仕入れと保管、ロイン加工、たたき加工の三つが主流となっています。

その時に新設した工場も25年を迎えました。いくら日本人がお刺身を愛していると言っても、取扱量は年々下がりつつあります。このまま続けてもマーケットは縮小するばかりです。

それに他社との差別化も難しい。仕入れる魚はすべて同じですから。みんなと同じものを、同じ場所で同じ船で、同じように加工していては競争から抜け出せません。

そこに付加価値を付ける必要を感じました。弊社の製品を選んでもらうために、「山福水産の製品だから買おう」と思っていただくために、何ができるのだろう?

たとえば、私たちの強みの一つとして「徹底された衛生環境」というものがあります。食品を扱う会社なので当たり前といえば当たり前ですが、この「当たり前」も、外から見れば「すごいこと」というケースは枚挙にいとまがありません。

工場見学で言えば、信じられない精度で素材を加工する会社さんや、高度な技術を持った職人さんがいる。それらは個々の会社から見ればそれは「当たり前」なのかもしれませんが、業界が違えば知る機会はありません。なにより、一つひとつが長い時間をかけて培われた知識と技術の結晶です。

そういった業界の当たり前も、前面に押し出してアピールしてあげれば差別化につながるのではないかと感じています。

老舗企業のスクラップ・アンド・ビルド

見崎社長:

松本さんをはじめ、新規事業に関わっている社員たちは一生懸命にやってくれています。

だからこそジレンマを感じる場面があると思うんです。意見の衝突もあります。そこに私が割って入ることは簡単ですが、トップダウンでは根本的な問題は解決しませんし、わだかまりを残すことになるでしょう。

内側からの働きかけではどうにもならないこともあるので、一部ではコンサルタントの方に入ってもらって、組織のつくり直しにも取り組んでいます。

ある意味ではスクラップ・アンド・ビルドに近いかもしれません。

歴史の長い会社ですから、凝り固まってしまった部分も少なくありません。それを一度棚卸し、強みや弱みを振り返って見つめ直すことで、組織を健全化できるのではないかと思っています。

個人のレベルでも同じです。きっと個々の仕事の中に多くの無駄があると思うんです。でも、目の前の仕事に必死になって気づけなかったり、見て見ぬふりをしてしまうシーンもある。

そこも含めて、課題に向き合う時間が必要です。自分のやるべきこと、自分の進むべき方向、ひいては会社のビジョンや存在意義、非常時の対応など、あらためて考え直すことが山積しています。

時間はかかると思いますが、腰を据えて行うことで自然と生産性も向上するはずです。生産性を上げられれば、社員の給料や休暇も増やせます。会社も社員も幸せになれます。

同じような想いを持っている人間は社内に何人もいます。私一人では到底無理でしょうが、彼らと一緒に、少しずつ少しずつ血流を良くしていきたいと考えています。

うちは幸いにも製造の会社なので、日々の改善や効率化が製造量にダイレクトに反映されます。可視化しやすいんです。改善を継続的に行うことで、すぐに目に見える影響が現れるでしょう。

その想いを届けるという意味でも広報は必要だと思います。

「面白そう」が止まらない

——こめふくをはじめ、見崎社長は精力的に新しいことにチャレンジしている印象があります。その原動力はどこにあるのでしょうか?

見崎社長:

まずは「面白そう」があります。とくに、まだやったことのないことに対して「面白そう」が止まりません。それは私個人としても、業界としてもです。

魚屋がお米を作っているなんて聞いたことがない。それもまた面白い。自分たちのできる範囲で手を伸ばして、わからないところは専門家に聞きながら、少しずつ「できる」を増やしていく楽しさがあります。

そうやっていくうちに新たなつながりが生まれて、できることが広がって、さらなる未知に出会えます。

時には、予想もできないことも起きます。たとえば、最近だと米不足から米の価格が上がりましたが、田んぼを持っていたことがアドバンテージになりました。そういった予想外も面白いことの一つです。

コツとしては、いきなり大きく踏み出すのではなく、「無理のない範囲で」というのは意識しています。

松本さん:

社長のアンテナがいろんなところに張り巡らされていて、面白いものを見つけてくれます。それを間近で見ていて、この会社は未来が明るいなと思いました。会社の将来が楽しみです。これも見崎社長だからこそできることだと思っています。

私も好奇心旺盛なんで、やったことがない、知らない世界に興味があります。ですので社長のアイデアにいつも刺激を受けています。

社長のアイデアを実現するためには誰とつながればいいのか、どう動けばいいのかと考えることも楽しいです。

広報に対して「会社の顔」のような華々しいイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。私も広報を始めた当時は思っていました。しかし、実際に広報として動いてみると、むしろ「縁の下の力持ち」ではないかと思うようになりました。

活動する上で、社内のさまざまな部署と連携し、情報を収集・整理する地道な作業の積み重ねが求められます。またその過程で、企業の方向性を明確にし、信頼を築くことが広報に求められる役割なのではないかと感じています。

見崎社長:

私は松本さんの口から”やりたいこと”が出てくるの待っています(笑)

それまでもう一歩かな。自分のやりたいことに気づくためにも、いろんなところに行って、いろんな人と会って、知見を広げてもらう必要がありますね。

水産品のハブになる異質な魚屋

——見崎社長は山福水産をどのような会社にしたいとお考えですか?

見崎社長:

いずれは山福水産を「課題の集まる場所」にしていきたいと思っています。「水産品のことなら山福に相談」のように。

たとえば「こういうものがあるんだけれど活用できない?」とボールを投げられたとき、「うちの技術ならこれができます」とか「○○社さんに協力をお願いできるかもしれない」と提案していきたいです。

そういった声は、年々入りやすくなっている印象があります。

たとえば少し前ですと、北海道で獲れたブリの活用事例があります。

現在、水産業界が抱えている大きな課題として、魚の生息域の変化があります。日本近海は30年前に比べて水温が4度近く上昇しているんです。魚にとっての1度は、人間の体感温度としては10度ほどあります。これにより魚たちの生態が大きく変わってきました。

これが原因で、昨今の北海道では10年前までは珍しかったブリが当たり前のように網にかかるようになりました。でも、北海道ではブリを食べる習慣がなかったから、しばらくは処分されていました。それを大手の水産商社さんが買い付けて、うちに相談しに来たことがありました。「このブリを活用できない?」と。

これが上手いこと商品化にこぎ着けたことがあります。同じように、最近ではマダコや大アカエイなどの悩み相談を受けたことがあります。

——山福水産さんにはなぜ課題が集まるのでしょうか?

見崎社長:

弊社の強みとしては、大手商社、大手水産メーカーとのつながりがあることです。そのため水産品に関する情報が比較的早く入ってくるんです。

それをただ受け流すのではなく、一つずつ丁寧に受け止めて、素早くレスポンスをすることで、小さな信頼が積み重なっていきます。また、その中で新たなアイデアやつながりが形になっていくんです。

静岡のイノベーション拠点「SHIP」と同じです。SHIPでは業種も職種もバラバラな人たちが出入りして、雑談を通して、新たなビジネスを創出していると伺っています。

山福水産も同じようなハブになりたい。山福水産も、すでにある意味では海と山のハブになっていますから(笑)

これを拡大して、水産品を中心に人々がつながる焼津のハブになりたいと思います。解決するのは必ずしも私たちである必要はなく、そこで知り合った人たちが新たに手を取り合い、協力して地域を盛り上げていくような場所にしていきたいです。

そうなれば他社では真似できない、良い意味で「異質な魚屋」になれるでしょう。

この数年は「何かできませんか?」が松本さん経由で相談が入るようになってきました。

たとえば直近ですと、11月に焼津で「魚(とと)フェス」というイベントを予定しておりますが、その中にあるカツオのたたきをつくって振る舞う企画は、山福水産が中心となって協力者を募りました。

これも「水産品のことなら山福に相談」が浸透してきた成果だと感じます。

“山福水産で”働きたい人募集中

見崎社長:

「この仕事がやりたい」というよりも「山福水産で働きたい」と思ってくださる方と働きたいです。松本さんのようにワクワクできる方はなおさら大歓迎です。

正直なところ、「魚を扱う会社です」とアピールしても人は来てくれないと思っています。同じロイン加工をしている会社でも、ネームバリューのある大手だったら就職希望者は後を絶たないでしょう。

大手と競争するのは簡単ではありません。でも、「面白いことをやっている山福水産」というイメージが広がれば、弊社を選んでくれる方も増えるはずです。

会社の規模レベルで安定するのは難しいですが、地域で面白いことを展開している会社と認知していただくことは可能だと思っています。

そういった活動も私一人では力不足です。ここでも松本さんが活躍してくれるのではないかと期待しています。

求めるのは「NOが言える人」

見崎社長:

会社として求める人材はNOが言える人です。「それは違います」と平気で言える人。

もちろん、ある程度会社の指針と意見が合うことは前提ですが、会社が間違った選択をしそうになったとき、議論の種をくれる人が会社には必要だと思っています。

私自身、自分の選択がすべて正しいとは思っていないですし、社員全員がイエスマンでは道を間違えたときに引き返せなくなってしまいます。議論して、お互いに理解をしたうえで進むべき方向を見定めていきたいです。

そのためにも、「社長、それは間違っています」と胸を張って言ってくれる方が必要だと思っています。

松本さん:

山福水産は「とりあえずやってみる」を後押ししてくれる会社だと思っています。私が「広報をやりたいです!」と言ったときもそうです。自分のアイデを提案すると「じゃあやってみればいいじゃん」と背中を押してくれるところが山福水産の魅力だと思います。

ぜひ私たちと一緒に、異質な魚屋を実現しましょう。

カテゴリ

こんな記事はいかがですか?